文/吳碧霜(主婦聯盟環境保護基金會執行長)

第二屆金牌農村選拔結果出爐,從各縣市784個農村社區中脫穎而出的23個社區,充分展現了農村生活中包括生態與生產面的結合與營造,並由人力捲動各種行動,也將里山價值融入,創造許多永續經濟模式。許多農村能將經濟與福祉面向結合,提供農村優質的生活品質,以綠色照顧方式來整合社區議題,創造出對待年長者更積極的照顧方法。

綠色照顧(Green Care)是指藉由接觸農業、園藝、動植物等元素或身處自然的空間中,進行健康照顧行動,也是一種治療方式,進而促進人的生理、心理健康,也具社會教育意涵 ,間接提升生活品質。可分為3大主軸,分別是農業組織互助、綠色元素互動與益康場域互享,以年長者的人力活動貫穿其中。

農村的長者在綠色照顧概念下,不再只是被照顧者也可以是活躍的參與者(照片來源:吳碧霜)

長者照顧—城市與農村可以很不同

在城市,現行高齡者照護有衛福部體系的C級巷弄長照站、社區照顧關懷據點;教育部推動的樂齡學習中心等。運作模式如社區照顧關懷據點會由有意願的村里辦公處及民間團體設置,當地民眾擔任志工,提供關懷訪視、電話問安等服務,或進行供餐、辦理健康促進活動,透過在地化網絡照顧,讓老人留在熟悉的環境中生活。近年結合社區菜園或社區手作藝品,加入黃金人口人力,讓照顧也成為社區資源循環的一種可能。

然而在農村,外在看起來似乎資源不足,但仔細挖掘,卻有許多資源可以促成更多面向的整合與運作模式。不同於城市,農村還有農業委員會的農村社區生活服務中心,結合其過去推動的社區活動,或輔導的地方農業推廣組織與社區網絡。從1950至1970年代就有一系列的農家生活改善行動,從廚房衛生到飲食營養等基本生活素質的提升,而後開始家政班的運作,善用農村婦女的能量,進行農村長者生活關懷與獨居問安、供餐等服務。到了2008年,許多社區服務中心或照顧據點,也結合家政班的在地農產特色推廣行動。

從2019年辦理十大綠色照顧評選頒獎,到2020年積極推動綠色照顧站,開始以綠色照顧概念,融入不同的綠色元素與介面。透過農會長年與在地互動與運作,農漁會結合農村社區網絡與在地農業元素的推動,從行動到網絡的建置,將婦女的成長與第二專長結合高齡者照顧,也建構高齡者的創新學習、行動互助與結合志工網絡,逐漸發展創意的綠色照顧方式。這些跨領域元素的流動,促成另一種農村再生與創生的能量。

年長者的人力是綠色照顧的重頭戲,在農村的年長者可以說是各個環節的黏著劑,因為他們有種植作物的經驗,更了解地方和土地;擁有在地資源與智慧,相對的就有更多資產;加上經驗豐富和有耐心的特質,除了被動接受照顧的方式,可以透過更多參與,黏著資源介面形成綠色行動,重寫照顧的定義,也翻轉農村的發展,讓自身能因參與而有更積極的能量。

綠色照顧成為永續旅遊的一環

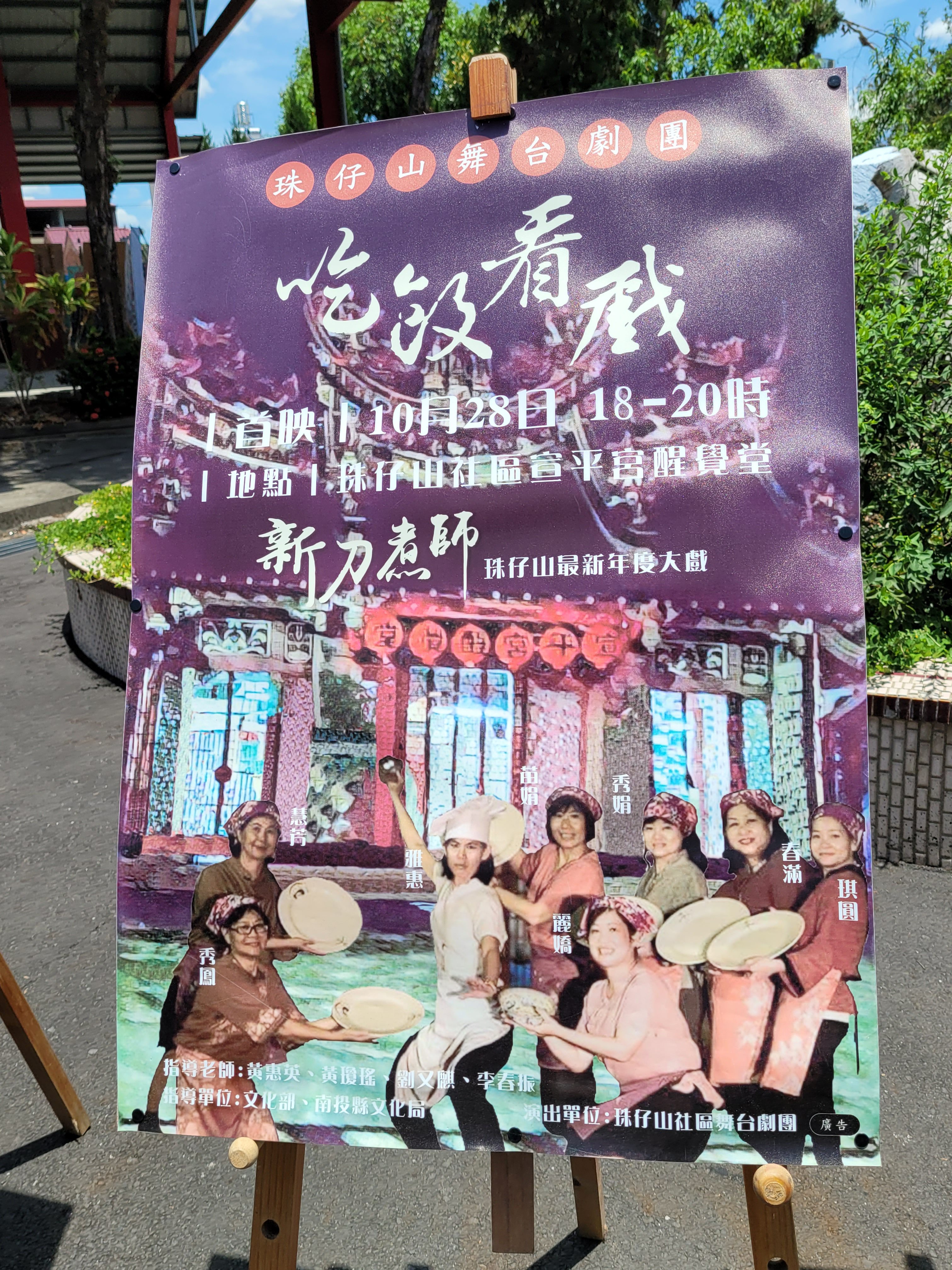

照顧年長者的行動可以成為旅遊的設計環節,因為年長者是說故事的好手、是記憶傳承的重要人物、過往生活經驗或技藝的傳承者、古道路徑的挖掘者。第二屆金牌農村金牌得主南投縣埔里鎮珠仔山社區,過往是「總鋪師的故鄉」,社區將總鋪師故事與舞台劇結合,形成「吃飯看戲」的產業活動,後續更朝「文化路徑小旅行」發展。社區歷史舞台劇團,以每兩年排演一部的方式,發掘黃金人口參與,社區居民以演出舞台劇為榮,團員互動緊密,情感增溫。未來更希望在社區活動中心或農場等場域發展舞台劇定幕劇,結合社區體驗旅遊,發展社區文化觀光。

第二屆金牌農村金牌得主南投縣埔里鎮珠仔山社區發展歷史舞台劇團,發掘黃金人口參與,居民以演出舞台劇為榮(照片來源:吳碧霜)

高雄市旗山區糖廠於2019年底成立大旗美農村體驗物產直賣所,販售旗美地區 32 名友善小農、13 處社區、2 處休閒農業區的農產品,成為大高雄山區的產業窗口。社區民眾也參與行程導覽增加收入,培訓出 12 位中高齡導覽人員,包含 5 位耆老導覽員,最高齡 83 歲。直賣所收益會回饋據點做老人照護,並提供當地兒少、婦女、弱勢人口、獨居長輩的物資,讓產業與社區福利正向循環共同提升。直賣所與長照 C 據點結合,在長者照顧過程也推動文化資源盤查,產出社區文化地圖摺頁、歷史老照片廊道、藝手好菜手冊等,保存活化當地糖業文化。

長者經驗傳承促成綠色永續經濟的可能性

許多社區因為年輕人流失,剩下的年長者成為營造的主體,以綠色照顧概念結合農村資源,讓人力與資源可以更適切的串連,再加上社區經濟的研發,翻轉農村資本,成為更永續的經濟模式,展現農村不同的風貌。第二屆金牌農村中,有許多將社區資源結合長者照顧,值得學習的案例。

社區長者表演香蕉絲取纖後,搓成分線,長者一同參與社區產業導覽,展現糖廠過往文化(照片來源:吳碧霜)

以新城風糖休閒園區為例,它與新城社區發展協會的夥伴們一起解決農村人口老化、人才流失與製糖產業的問題,結合寶山百年糖廠與自然生態特色,為新城風糖打造新品牌形象,結合可食地景、森林療癒場域等綠色元素,設立「新城社區共食學堂」與「寶山鄉樂齡學習中心」等,進行長者照顧,也成立直賣所,讓社區長者加入產業經營,也提撥產業盈餘的20%回饋社區作為社福基金,讓新城成為樂活養生村。產業結合長者照顧,再加上綠飲食、綠療育、綠場域以及綠照顧,2020年更開設綠色照顧遊程,新城社區逐漸成為醫養結合的共享永續農村。

另一個案例是苗栗縣苑裡鎮山腳社區運用當地獨有的藺草,使藺編工藝聞名於世, 但因產業轉型,青年外移,出現技藝斷層,因此社區與山腳國小長期合作藺草本位課程,讓學生每週固定到社區上一小時藺編課,由社區長者傳授,在收割時也到農田體驗農事辛勞,10年來培育 280 位學生。也與當地林森國小、致民國中、國立苑裡高中等建立傳承機制,向下扎根。社區透過藺草產業推動的收入,將盈餘的 10%回饋社區的照顧及陪伴,長者成為社區產業傳承重要角色。

苗栗縣苑裡鎮山腳社區與山腳國小長期合作藺草本位課程,由社區長者傳授(照片來源:吳碧霜)

面對農村中人口外流,青年人力的減少及老年人口的活力再現,需要有更多的做法,如何在現況中找出活力與產生新的出路,近來農村再生與地方創生等政策的推動也逐漸引動農村的發展。老年人的照顧與黃金人口的人力運用,結合社區資源與產業,可以形成另一種的永續模式,帶出黃金人力的活力,透過社區的互助互利,且成為社區的亮點,是更積極地照顧模式。

吳碧霜

吳碧霜

主婦聯盟環境保護基金會執行長、中華民國社區營造學會前秘書長。由社區營造的角度來看台灣這片土地的 人,連結公共利益共同經營社區,與在地居民真實相處,共創造未來生活願景。

延伸閱讀:《婦女社區微尺度創業:創造彈性工作×強化養育環境》

▸▸捐款支持▸▸