文/張以牧

在亞洲,日本算是相當早發展食物銀行的國家,其中最具代表性的便是「日本二次收成」(Second Harvest Japan,簡稱2HJ)這間食物銀行。西元2000年,民間的NGO開始醞釀如何分享剩食,在2002年於東京,共同成立全日本第一間食物銀行2HJ。2010年後,2HJ有三大創舉:一是創立全亞洲唯一的食物銀行聯盟「亞洲二次收成」(Second Harvest Asia),協助亞洲各國食物銀行的成長;二是在日本首創全國性的食物銀行聯盟,強化日本國內各食物銀行的運作。三是訂立了食物銀行指導方針,例如食物銀行不能將食物販賣回市場或獨自販賣,目前全日本有11間食物銀行簽署同意這個方針。

身為全日本最具規模的食物銀行,2HJ在2016年已與超過1100間食品公司簽定備忘錄(包含定期捐贈食物等物資),一年提供400萬份的餐食給受助者。然而,這樣的成效與歐美相比,仍有很大的成長空間。

2HJ的創辦人Charles McJilton表示,日本發展食物銀行最困難的地方,在於民間風氣並不盛行。「在日本以外的國家,對非營利組織的信任程度平均為67%;但在日本,少於30%的人信任非營利組織,這數字甚至低於非營利組織剛起步的菲律賓或是印度。」

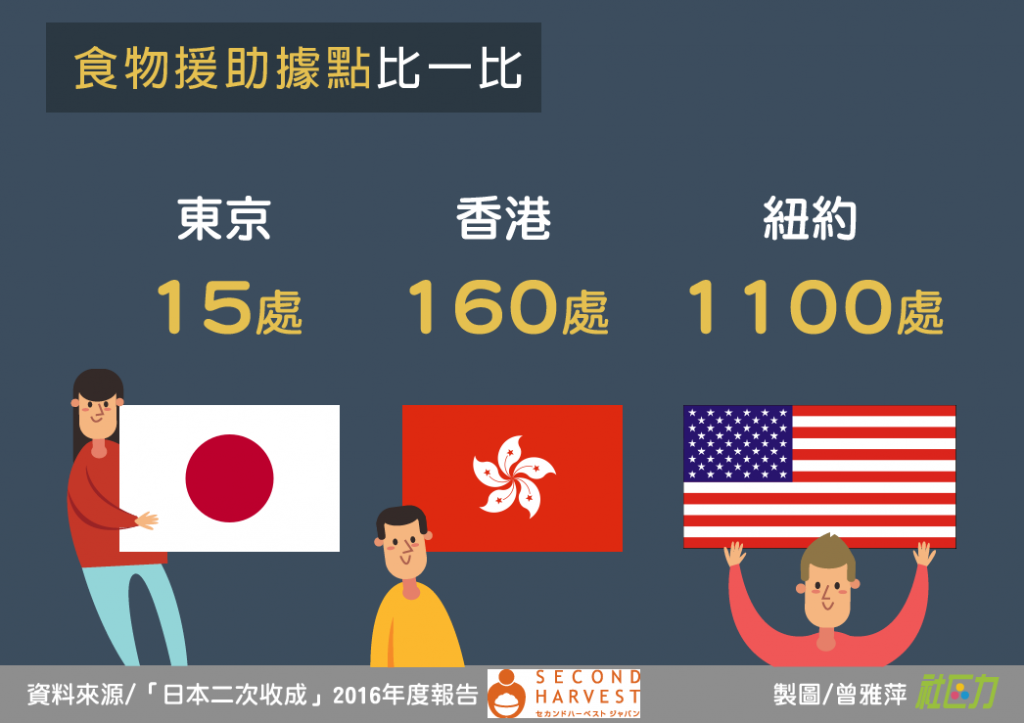

因此在日本,食物銀行收到的捐款或捐贈大多來自公司或是國外廠商,民眾的個人捐贈只占25%;然而對比美國,食物銀行收到的捐贈,有高達75%是來自個人。另外民間風氣的不盛行,也顯示在食物援助據點 (包含地區的食物銀行、Soup Kitchen、社區救助站等) 的數量上, 在東京,目前的食物援助據點有15個;但在同樣位於亞洲的香港,則有高達160個食物援助據點。

全球城市食物援助據點

南韓 政府支持成效卓著

南韓與大多數國家由下而上,從民間主導食物銀行的歷史脈絡不同;南韓的食物銀行是在民間發動之後,政府再迅速介入,並主導食物銀行的規範與發展。

1997年亞洲金融危機後,韓國社會福利協會 (The Korea National Council on Social Welfare) 開始在首爾、釜山、大邱與果川等四個主要城市設立食物銀行。由於成效良好,南韓政府隨即在2000年指定該協會成立中央食物銀行,作為建立全國食物銀行網絡的核心機構。

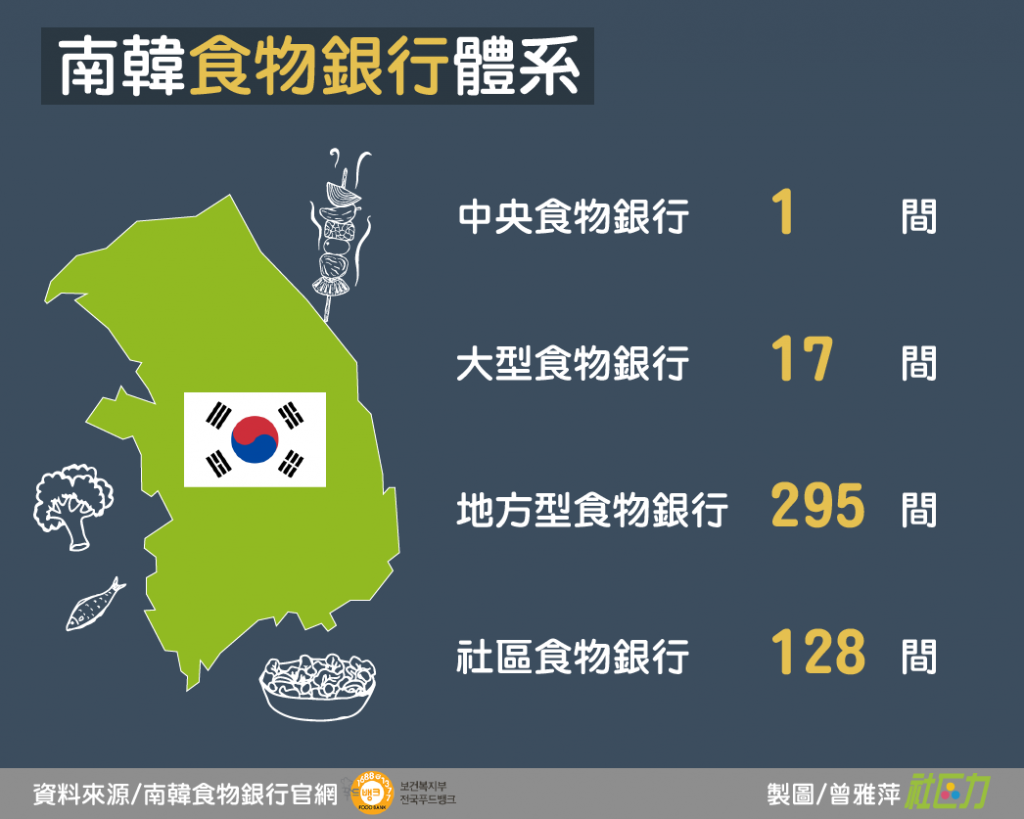

截今為止,全南韓共有1間中央食物銀行、17間大型食物銀行(位於大城市)、295間地方型食物銀行(位於各鄉鎮)、128間的食品超市,透過政府的介入,由上而下串聯成巨大的食物銀行網絡。[1]其中,最具特色的便屬「中央食物銀行」與「食品超市」。

透過2000年後一連串食品捐贈相關法條的公布與施行,以及2009年政府開設中央倉儲,中央食物銀行得以掌管全國所有大大小小的食物援助機構。例如受助者 (或是捐款者) 只要撥打中央食物銀行的電話,接聽的服務專員在確認地點後,便會轉介給距離受助者最近的食物銀行,讓其得到最即時的幫助。

南韓食物銀行體系

在食品超市方面,其實就是類似於美國的Food Pantries或是台灣的社區型食物銀行。但南韓的食品超市不僅種類五花八門,更重要的是店內營造出一般超市的氛圍,讓受助者在其中不會感受到壓力。有些食品超市更在周邊設立咖啡廳、二手商店、推廣教育中心等,讓一般的社會大眾也能進入這樣的環境。

食物銀行網絡的成熟,也提升民眾的捐款意願。據2016年的統計,南韓民眾或企業一年捐贈給食物銀行高達1783億韓元(相當於50億台幣),這使得食物銀行有充足的資源來救助國內的貧困人口。亞洲食物銀行聯盟的研究員Lee Youngsook在親自走訪南韓的食物銀行後,直言雖然日韓兩國發展食物銀行的時間點相近;但在成果上,南韓明顯地優於日本。

[1]韓國社會福利協會前會長車興奉 (Heung-Bong Cha) 於2012年拜訪「日本二次收成」食物銀行時便表示,在南韓發展食物銀行的過程中,政府扮演相當重要的角色。參見http://foodbank.asia/food-bank-koreas-president-cha-visited-japan/

封面圖片:Rosalinda222@pixabay ,CC0 Creative Commons

▸▸捐款支持▸▸