文/盧明正 圖/耿茱‧谷法岸散

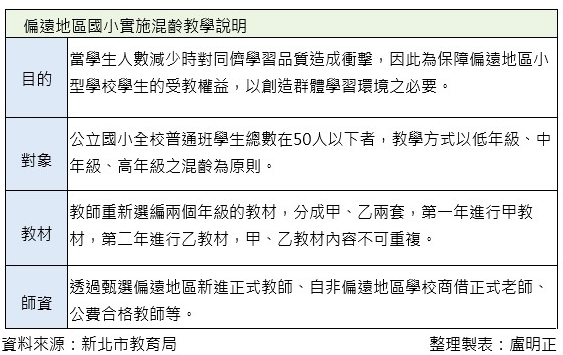

為因應少子化及確保學生就學權益,教育部於106年1月頒訂「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」,其中第四條規定學生總人數不滿五十人之學校,地方主管機關得鼓勵學校採取混齡編班、混齡教學的方式,各年級學生只要有一人以上均應開班。106學年度新北市全校學生不足50人的學校就有26所,承辦混齡教學業務的新北市教育局國小教育科陳信翰表示,站在偏遠地區國中小學立場來看,混齡教學具有正面的意義,不僅可增進同儕彼此互動,也產生更多合作性與獨立性的學習。進行混齡教學後,將有助孩子提升學習動力及發展社會適應能力,在他們的情緒發展上可以表現得更好,因為他們將會有更多正向的同儕互動學習,有更多的社會人際關係技能成長,能從事更多合作性與獨立學習 。

目前實施混齡教學內容偏重在藝能科領域,例如藝術與人文、健康與體育、綜合活動等;至於國語、數學、英文等學科領域則仍在試辦階段。

高年級學生扮演小老師角色

另外,透過教師的引導,除高年級學生可深入學習外,亦有機會教導年幼學生,扮演起小老師的角色,他們會更獨立與具有責任感;而年幼的孩子除了可進行合作學習外,亦可向高年級的孩子進行楷模,有互搭鷹架的正向作用。

「混齡教學是以低年級、中年級、高年級之混齡為原則。」陳信翰指出,在考量學生個別身心發展與學習方式的差異性,老師會給予合宜之教材與課堂練習、課後作業。因此,教師需要重新編選教材,然後分成甲、乙兩套教材,譬如第一年進行甲教材,第二年進行乙教材,在教材不重複下,讓任何一個年級的孩子不會漏掉他應該學習的部分。

陳信翰強調,由於105學年度下學期是試辦期,在師資準備尚未充足的情況之下,混齡教學學生人數約為16人以下;106學年度起各校混齡後的班級學生人數在25人以下為原則。107學年度以後,倘若全校學生人數為50人以下,各年級則全面實施混齡教學,且班級人數以25人以下為原則。混齡教學的教師以一人授課為原則,倘因學生學習的需要,經徵得教育局同意後,可規劃二人以上進行協同教學。

推動實驗教育業務的承辦人教育部國教署國中小及學前教育組陳冠穎表示,該部自104年起在國立政治大學成立「偏鄉學校型態實驗教育推動中心」,106年正名為「教育部實驗教育推動中心」作為師資培訓據點,每年暑假都舉辦「混齡教學師資培訓課程」,希望藉由挹注各項教學資源與支持下,協助實驗教育發展「混齡教學」的模式,在尊重差異與合作的教育環境之下,幫助偏遠地區國中小學創新教學,並提供孩子多元學習方式。

培訓師資協助創新教學

「從試辦經驗來看,若要成功落實混齡教學,必須優先發展校長課程領導、教師專業發展,以及混齡教學教材教法等支持系統。」陳冠穎指出,三年來,該部輔導了高雄市寶山國小、嘉義縣豐山國小、苗栗縣南河國小,以及台中市的東汴、中坑國小等做為混齡教學的實驗學校,並透過專家學者定期訪視與指導,試圖找出更適切的混齡教學方式。

教育部實驗教育推動中心承辦人陳寧表示,連續三年的暑假都舉辦了「混齡教學師資培訓課程」,每年都吸引超過百餘位對混齡教學及實驗教育有興趣的教師參與。為期三週的課程內容包括觀課、教課、議課、共備、實作及探索活動,透過教師們集思廣益與彼此合作,為學童設計出更具彈性與適切的學習教材,也發表教師們共同備課的實作成果,藉以協助教師專業方面的成長。

從教育層面來看「混齡教育」雖然有許多優點,但是我們期許政府能夠積極創造群體學習場域,包括營造適合的教學環境、結合彈性與適性的教材、合格師資來源等,並向家長宣導教學理念,以避免城鄉資源持續擴大,如此才能保障偏遠地區孩子們的受教權益。

封面圖片來源/Tama66 @ pixabay, CC0 Creative Commons

▸▸捐款支持▸▸