文/張以牧

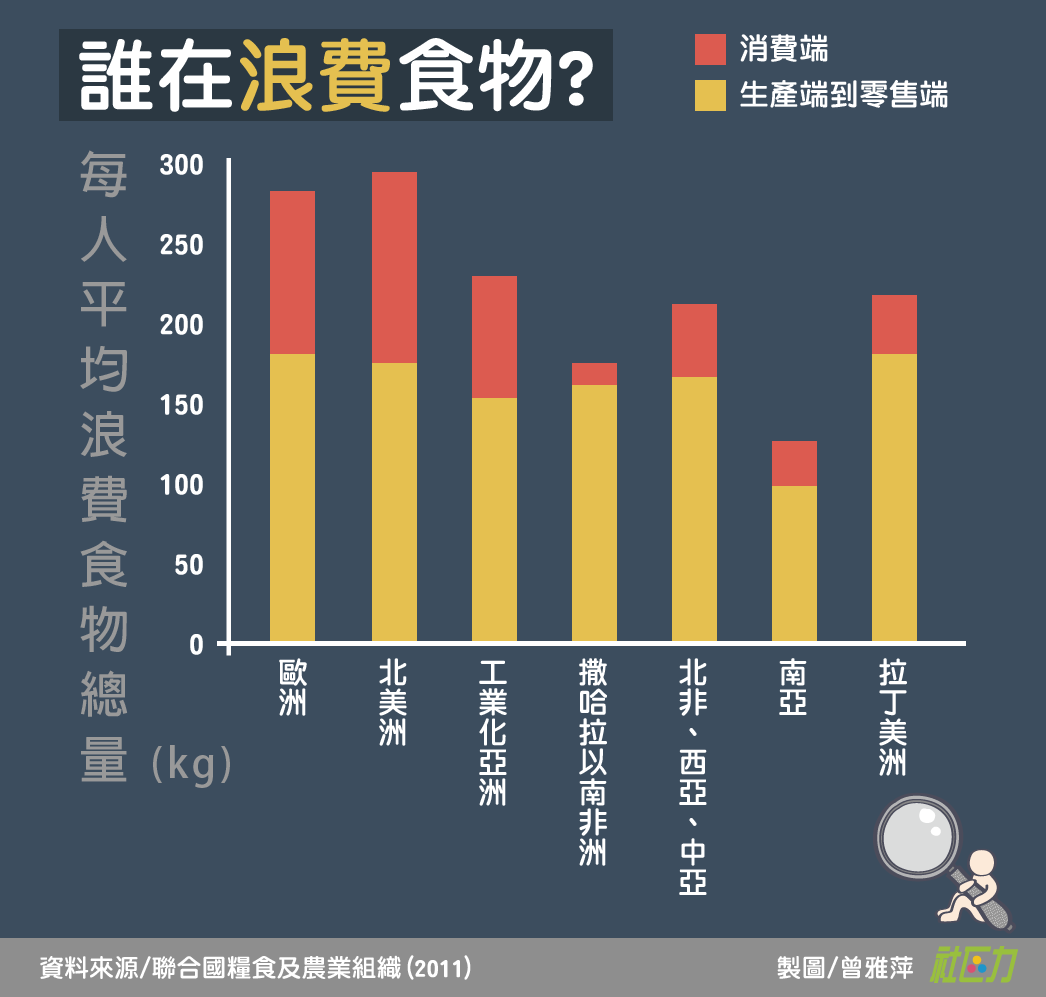

根據聯合國糧食及農業組織的調查,在工業化的亞洲國家,如日本、南韓、中國等地,每人每年要浪費掉將近250公斤的食物,僅次於歐洲的每人280公斤及美國的每人300公斤的食物浪費量。而若單純統計穀物與蔬菜,工業化亞洲國家的浪費量更是居於世界之冠,平均每人每年要浪費掉100公斤的蔬菜與80公斤的穀物。[1] 在南亞、東南亞的一些開發中國家,由於無法有效利用農地,跟沒有適合的儲藏設備,同樣有食物浪費的問題。

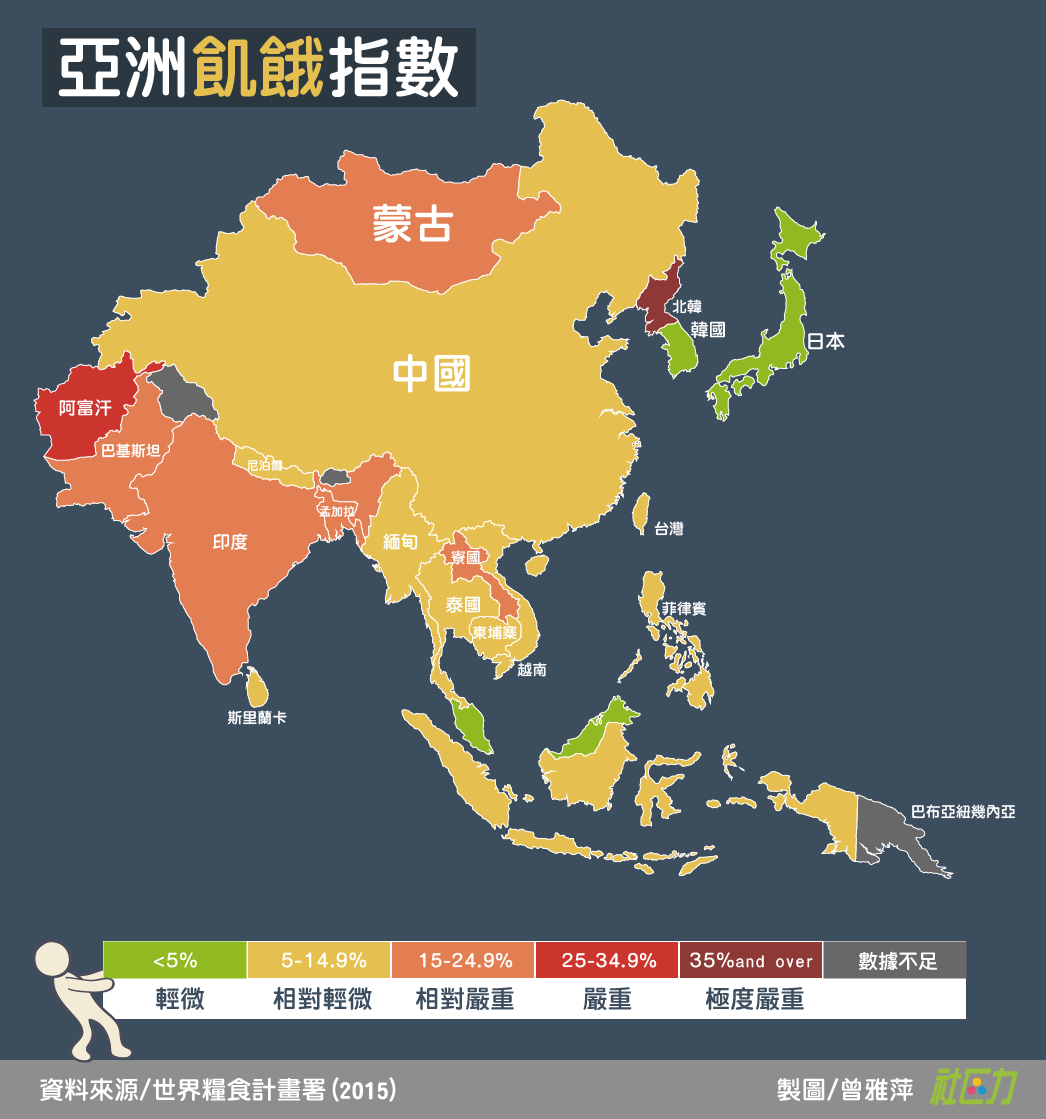

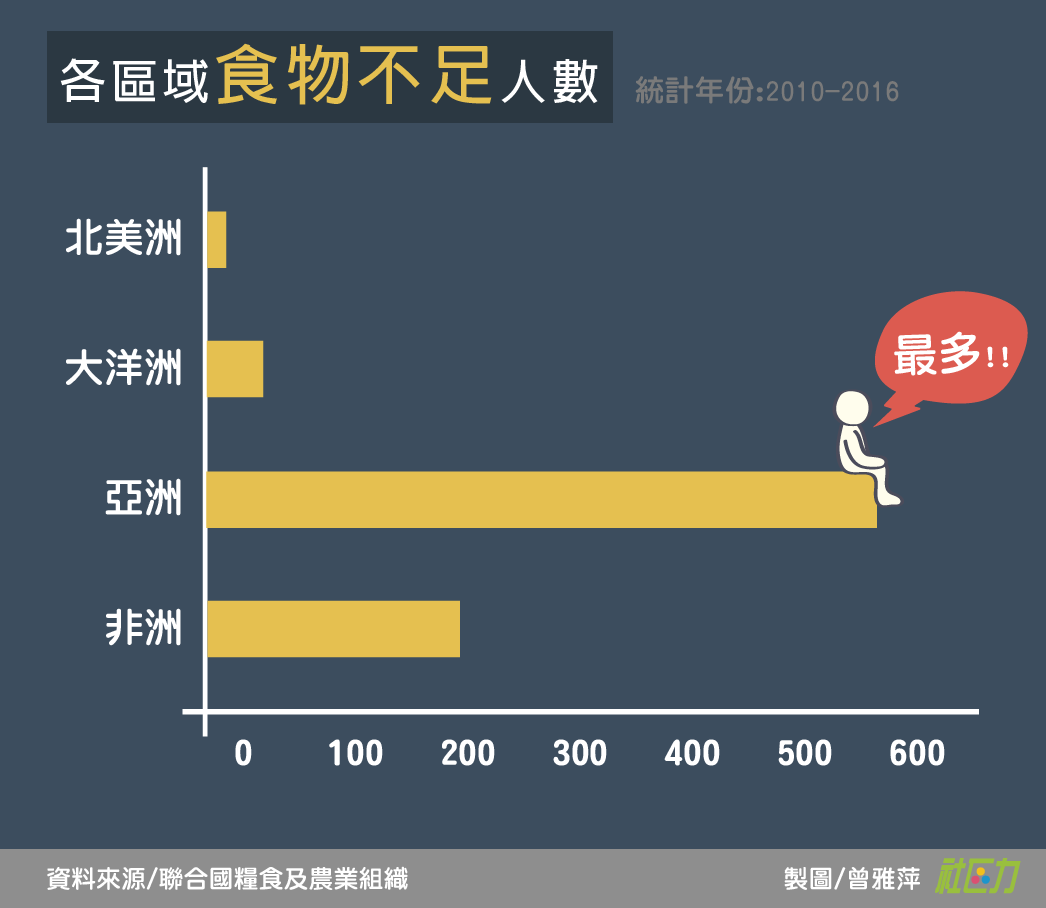

然而,亞洲卻居住了全世界最多三餐不繼的人口。根據最新的《2017年世界糧食安全和營養狀況》調查報告,雖然非洲的食物不足發生率高居世界之冠,但若單純以人口數來說,亞洲的飢餓人口就佔了5.2億人,遠高於非洲的2.43億人。飢餓人口尤其集中在南亞與東南亞,其中又以印度、阿富汗、巴基斯坦、東帝汶等國最為嚴重。在工業化的亞洲國家,雖然飢餓與貧窮的狀況相對輕微,但經濟的高度發展已造成貧富差距日益惡化。以日本為例,日本政府雖然一向以確保民眾不致深陷貧窮而自豪,然而國內的貧窮率已高達14.9%,位居OECD國家中的第二位 (第一是美國的17.1%)。[2]

因此,「將社會多餘的物資,轉給需要的人」為中心理念的食物銀行,便被視為解決日益嚴重的食物浪費與飢餓問題的重要方法。以全美最大的食物銀行聯盟――賑饑美國(Feeding America)為例,一年便可搶救十八萬公噸的肉品,並即時發送給全美國超過七分之一處於三餐不繼的人們。

這也代表著食物銀行至少同時具有三種功能:分別是填補社會福利資源的不足、減輕經濟負擔、保護地球環境。在社會福利資源的填補上,透過發送食物給貧困或飢餓者,能適時填補政府社會福利資源還沒到位前的空檔,因此各國政府對民間成立食物銀行,大多保持樂觀其成的態度。

在減輕經濟負擔與保護地球環境上,根據首份以環境觀點分析全球食物浪費及其影響的《食物浪費足跡:食物浪費的環境衝擊》研究顯示,每年全世界有三分之一,高達13億公噸的食物被浪費掉,造成一年7500億美元的經濟損失,以及龐大的環境成本。這樣的環境成本包含每年為地球增加33億公噸的溫室氣體,以及間接助長單一作物和農業擴張入侵未開發地區,引致生物多樣性流失,哺乳類、鳥類、魚類和兩棲類都受到影響。因此透過廣設食物銀行減少食物浪費,便能間接地對經濟與環境有所助益。

對抗飢餓 食物銀行蓬勃發展

在美國,有超過六萬間不同形式的食物銀行,而美國國內規模最大的食物銀行聯盟「賑濟美國(Feeding America)」,更是全美第三大的非營利組織,可見食物銀行在美國的興盛與成熟。在歐洲,全歐目前有23國的食物銀行加入「歐洲食物銀行聯盟總會」的網絡,包含福利制度讓人稱羨的丹麥以及挪威。

在亞洲,食物銀行的起步相對較晚,大部分的國家在西元2000年後才開始出現食物銀行,其規模與數量也遠遜於美國及歐洲。例如在接近14億人口的中國,目前唯一的一家食物銀行,是位於上海的「綠洲公益食物銀行」,兩年多以來共募集食物200餘公噸,讓6萬多人次受益 (然而上海每天有1200公噸的剩食遭到銷毀,至少23萬人處於貧窮線以下)。[3]

即便在亞洲地區較早發展食物銀行的日本,社會大眾的捐助也不踴躍。創設全日本第一間,也是目前亞洲規模最大的食物銀行「日本二次收成」(Second Harvest Japan)的Charles McJilton便坦言,日本家庭平均每戶一年捐給食物銀行35美元,其中75%捐贈還是來自於外國的廠商或公司;然而在美國,每一戶平均一年捐給食物銀行1,250美元,其中高達75%是個人捐贈。由此可以看出兩國的民眾對於食物銀行體系的參與程度。

不能否認的是,進入到21世紀,甚至是西元2010年後,食物銀行已在愈來愈多的亞洲國家發展開來。以台灣鄰近的周邊國家或地區來說,日本、南韓、中國、香港、新加坡、菲律賓,以及飢餓人口高居不下的印度,都出現食物銀行,日本更在西元2010年成立「亞洲二次收成」,為目前亞洲最大的食物銀行網絡。在台灣,社區、慈善機構、宗教團體,以及政府相關單位也在近年來積極推動食物銀行,例如台中市在去年率先通過「食物銀行自治條例」,提供食物銀行設立的規範及保障。全國性的《食物銀行法》,目前也已在草案階段。

[1] 根據聯合國糧食及農業組織 (FAO) 於2013年所做的〈Food wastage footprint―impacts on natural resources〉報告,在穀物與蔬菜的浪費上,以亞洲為最;在肉品的浪費上,則以北美和拉丁美洲居冠;在水果的浪費上,則是亞洲、歐洲及拉丁美洲都榜上有名。

[2] 經濟合作暨發展組織(OECD) 是全球35個市場經濟國家組成的政府間國際組織,總部設在法國 巴黎。由於其中大部分為工業先進國家,國民總生產毛額占世界3分之2以上,因此又被稱為 「富人俱樂部」。

[3] 參見 https://read01.com/zh-tw/355aJG.html#.WkNGhVWWYdU。

封面照片:ccipeggy@pixabay,CC0 Creative Commons

▸▸捐款支持▸▸