文/盧明正

世界衛生組織(WHO)於2017年5月29日通過失智症全球行動計畫,呼籲各國政府積極提出具體國家失智症政策,將失智症列為公衛政策之優先議題,並提升失智症認知與友善支持。我國回應WHO的訴求,總統蔡英文於2017年8月24日接見「國際失智症協會」(Alzheimer’s Disease International,ADI)主席格蘭瑞斯(Glenn Rees)及「台灣失智症協會」代表一行時表示,我國全力支持WHO的全球行動計畫,允諾2017年底完成新版的台灣失智症政策綱領,加強醫療專業與社區照顧資源以協助全民來認識失智症,破除對失智症的刻板印象,還要鼓勵發展失智友善社區,讓鄰里成為共同照顧的力量。

蔡英文總統接見「國際失智症協會」主席格蘭瑞斯表示,2017年底將完成新版的臺灣失智症政策綱領及建立更完善的失智照護服務體系。(照片來源:總統府)

台灣失智症人數逐年增加,當中高達九成的失智者皆住在社區。因此,如何營造適居的支持環境,讓社會大眾不再避諱談論失智症,以及連結社區資源等種種問題,成立「失智症友善社區」(Dementia Friendly Communities, DFCs)有其必要性。簡單地說,「失智症友善社區」就是利用整個社區的力量,使社區居民具備基本的友善理念,增加對失智者的了解、消除失智者汙名化、減少歧視,並提升失智患者及照顧者的生活品質,倚靠眾人的力量共同營造適合失智者居住的友善環境。

2017年5月29日WHO通過失智症全球行動計劃,估計全球平均每三秒鐘增加一名失智症患者,呼籲各國將失智症列為公衛政策之優先議題,並提升失智症認知與友善支持。蔡英文於2017年8月24日接見「國際失智症協會」主席格蘭瑞斯(Glenn Rees)及「台灣失智症協會」代表一行時表示,2017年底完成新版的台灣失智症政策綱領,並強調政府已加緊腳步推動失智防治及照護政策,未來將全力支持「世界衛生組織」(WHO)的全球行動計畫,建立更完善的失智照護服務體系。

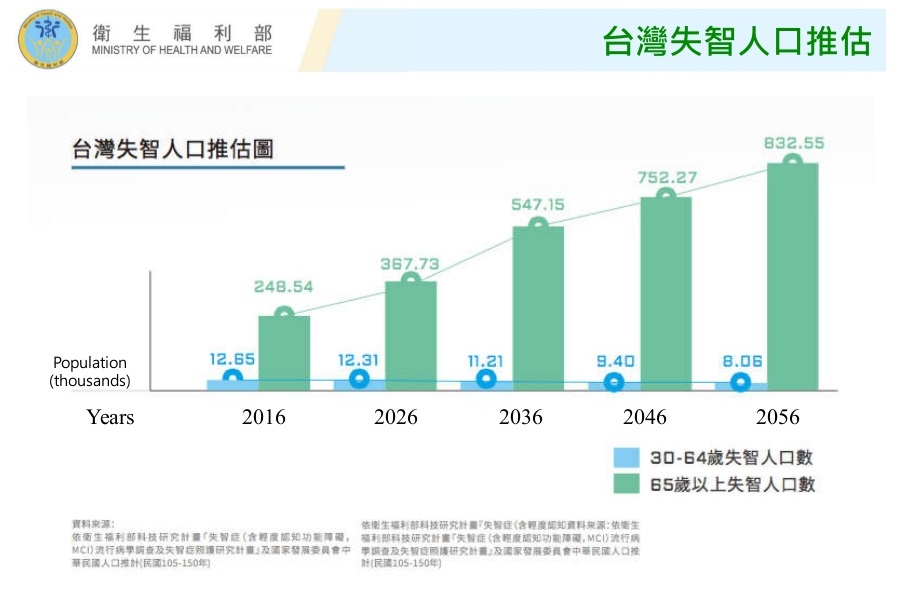

台灣失智人口推估圖(資料來源:衛生福利部)

超過九成失智症患者住在社區

依據衛生福利部推估,2017年台灣約有26萬名失智人口,且超過九成患者住在社區,預估未來每一年將增加1萬餘人,直到2036年台灣將有55萬名失智人口,如何面對眾多失智症人口是未來的重要課題。蔡英文鄭重宣示,政府有必要持續推動更全面、更深入的失智症防治與照顧政策,然而照顧失智症患者需要特殊專業,這與照顧失能者有很大的不同。由於失智症人口快速成長,衛福部加快推動相關政策,2017年初上路的「長照2.0」新版計畫,特別將50歲以上失智者納入服務對象,由政府補助日間照顧與喘息服務,或是失智症團體提供的照顧服務,而在「長照2.0」政策也將照顧失智者列入最優先的項目。

蔡英文表示,2017年底完成了新版的《台灣失智症政策綱領》[i],在每一縣市挑選一個重要的醫院,設立第一批共同照顧中心,強調醫療專業與社區照顧資源協助全民來認識失智症,提升失智症的確診率,並且提供家屬更多的支持。由於失智症患者攀升,在生活周遭我們可能都會遇到失智長者,因此認識失智症應成為全民教育,以破除對失智症的刻板印象,還要鼓勵發展失智友善社區,讓鄰里成為共同照顧的力量。

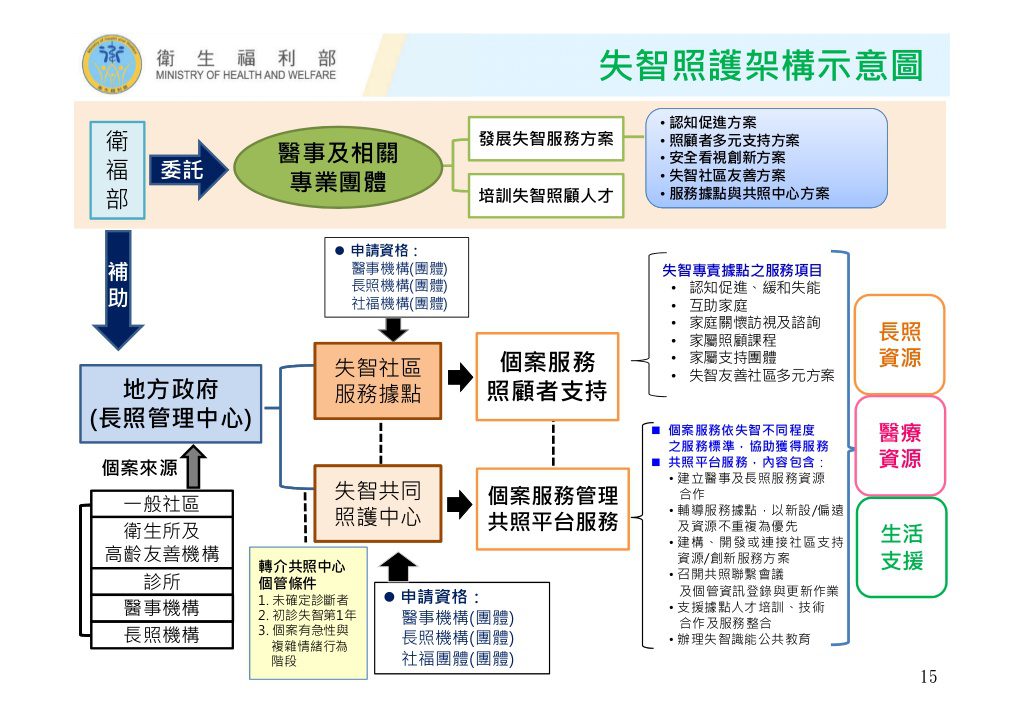

從蔡英文揭示的國家失智症政策綱領,內容為加強推動失智症整合照顧服務計畫,包括急性醫療、居家及社區資源,成立訓練中心推動失智照護專業人員訓練、發展各職類人員、志工專業度與特色,推動跨年齡層與不同區域的失智症教育宣導活動,結合社區串連,發展失智友善社區。衛福部提出的《失智症防治照護政策綱領2.0》七大策略之「健全失智症診斷、治療、照護網絡」行動方案,特別指出發展及強化社區型照護體系與流程的重要性,其衡量指標包含失智共同照護中心數、失智症社區服務據點數、失智型與混合型日間照顧服務、團體家屋、小規模多機能服務、家庭托顧服務、居家服務、年輕型失智症服務、居家護理、居家復健及居家醫療等。

社區服務是最佳行動方案

衛福部於2017年5月核定了20個失智共照中心、社區據點育成有111家,截至9月共執行個案量4,479人,其中心確診個案1,148人(佔26%)。台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良醫師在失智症整合照護系列課程中表示,台北市約有2萬6千位失智人口,雖然有許多疑似個案,但每年仍持續出現新的確診個案。因此,早期失智症需要透過社區服務網絡,包括社區篩檢站、健康中心、合作醫院等,以建立完善的通報流程與管道。

劉建良醫師以台北市萬華區社區服務網絡為例說明,萬華龍山老人服務暨日間照顧中心(記憶守護站)為初篩及通報窗口,當萬華區健康中心接到疑似個案,首要訪視與關懷當事人,並提供完整衛教及就醫資訊。倘若病患被轉介至台北市聯合醫院和平婦幼醫院,經個案管理師諮詢及醫師確診後,當下提供整合性醫療照護,或者經過評估可選擇至社區、機構,或在宅式的治療,方便後續個案追蹤與管理。

「推行全年齡層宣導,使大眾關注失智症照顧議題實是刻不容緩。」劉建良醫師表示,2017年台北市政府在各種場合如社區、國小、國中、高中、大學等,共舉辦26場全年齡層宣導活動,例如建國中學及螢橋國中的校慶、南門國中以影片及有獎徵答方式宣講失智症,在台灣醫療科技展中舉辦認知問答與民眾互動等,透過各種方式以提升市民對失智症的認識,並改善對失智症患者的應對態度。

此外,台北市失智症健康照顧聯盟[ii]結合社區診所、藥局、商家、銀行、郵局、警察局、博物館、大眾運輸……等共11種行業,共同建構「記憶守護服務」流程,並簽署合作備忘錄,透過友善商家進行疑似個案轉介服務,目前有70間基層院所、58間NGO組織及161間商家完成合作備忘錄,已建構完善的失智友善社區的環境。

為建構失智友善社區的願景,招募及培訓失智關懷志工有其必要性,參與志工培訓之志工首要是認識失智症,了解不同病程病人和家屬之不同需求,並與失智長者家屬溝通、互動。透過跨領域的專業團隊講師提供完整課程及傳授基本技能,並依照志工專長,訓練其符合意願的服務能力。劉建良醫師表示,台北市政府針對失智症照護議題有興趣的志工或民眾,規畫完整失智症關懷志工的課程,區分為初階訓練、見習課程及進階訓練等,內容包括如何與失智者溝通、協助活動進行、發現與處理、照護資源介紹、症狀與病歷表現、場域見習、ACP討論及失智者安寧照顧等。

失智照護架構示意圖(資料來源:衛生福利部)

用愛打開記憶的窗

失智症屬進行性、不可逆的退化疾病,從初期輕度症狀逐漸進入中期及晚期重度症狀,其疾病退化時間因人而異,也會因病因造成腦部之不同病變,產生障礙程度也會不同。大致上來說,初期病患症狀以經常忘記熟悉的人事物為最普遍,特別是忘記近期的記憶,例如忘記剛剛有沒有吃飯、簡單的計算能力降低等;中期的病患會有記憶力明顯衰退,注意力無法集中,產生思考障礙,甚至誣賴別人拿了他的東西、迷路、無目的徘徊、出現幻聽、幻視等症狀;晚期的失智症狀更為嚴重,例如完全喪失記憶功能,且日常生活需要他人協助。

劉建良醫師表示,失智症是可以預防的,重點是在預防或避免危險因子,例如避免過度飲酒及抽菸、高膽固醇及高血壓、心理壓力及憂鬱、肥胖及糖尿病等;為延緩失智症的發病,宜多多攝取高纖全穀物蔬果、每週至少運動3次、增加知覺刺激活動及參與緊密的社群關係。由於每一個長者的背景情況不同,倘若身體健康、仍在工作者,基本上維持生活現狀就可以了。例如有一位賣菜的長者,在腦力與身體可以承擔下,建議其不要退休而做簡單的工作,這樣讓腦力與身體具有活動機能,甚至持續現有的社交活動,同時也受到其子女的鼓勵與支持。

失智早期徵兆/10大警訊

| 1 |

記憶力減退影響到日常生活。 |

| 2 | 計畫事情或解決問題有困難。 |

| 3 | 無法勝任原本熟悉的事物。 |

| 4 | 對於時間、地點感到混淆。 |

| 5 | 有困難理解視覺影像和空間之關係。 |

| 6 | 言語表達和書寫出現困難。 |

| 7 | 東西擺放錯亂,且失去回頭尋找的能力。 |

| 8 | 判斷力變差或減弱。 |

| 9 | 從職場或社交活動中退出。 |

| 10 | 情緒和個性的改變。 |

(資料來源:台北市政府衛生局)

備註:

[i]為減輕失智症對社會及家庭的衝擊,提供失智症者及家庭所需的醫療與照護需求,衛生福利部於2013年8月公布「失智症防治照護政策綱領(2014年─2016年),並結合跨部會各機關訂定行動計畫於2014年9月公告執行,2016年底已完成階段性任務。2017年5月29日世界衛生組織(WHO)公布「2017─2025年全球失智症行動計畫」,為使我國失智政策符合國際趨勢及民意需求,衛福部研訂《失智症防治照護政策綱領2.0》(2018年-2025年),其策略包括「列失智症為公共衛生之優先任務」、「提升大眾對失智症之認識及友善態度」、「降低失智的風險」、「健全失智症診斷、治療、照護網絡」、「普及對失智家庭照顧者的支持協助」、「建置失智症資訊蒐集與分析平台」、「推動失智症之研究與創新發展」。

[ii]為整合基層醫療能量及倍增台北市失智症照護能量,「台北市失智症照護團隊」暨「失智症照護推薦醫師」於2017年6月首次舉辦培訓課程,在台北市立聯合醫院和平婦幼院區(和平)開跑,期望將整合性失智症照護模式的概念,在基層醫療人員心中生根發芽,進而促進基層診所與醫院,共建台北市失智症健康照護聯盟。

▸▸捐款支持▸▸