文/吳震威

台北市文山區擁有得天獨厚的自然美景、豐富的人文資源,更是獲得國際認證的「安全社區」。自2007年起,推動國際安全社區計畫至今,正好邁入十周年。不僅發展出符合在地特色的安全社區網,豐碩的成果也是台灣有名的安全社區典範。文山安全社區暨健康城市促進會總幹事、明興里里長鄢健民表示:「因為有先進們與白璐老師熱心的指導與協助,才得以順利推社區工作,並且很幸運地收穫了這麼多豐碩的成果」。

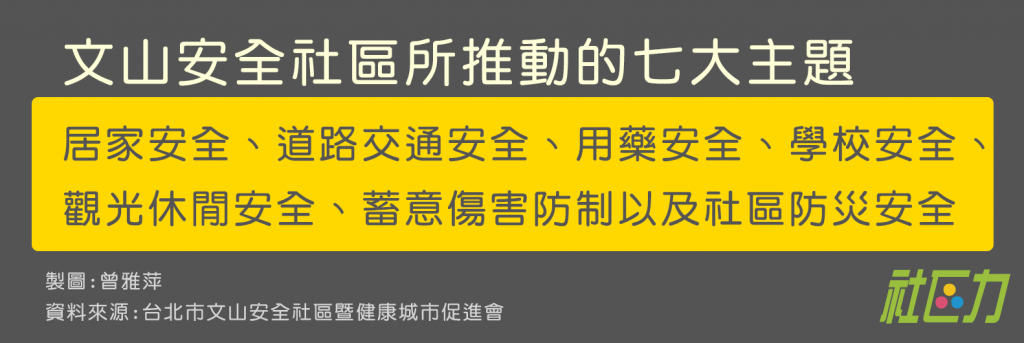

為了符合國際安全社區認證的準則,文山區首先成立事故傷害鑑測小組,且與轄區內的萬芳及景美醫院急診室合作,針對居民受傷原因、環境等資料,與臺灣社區安全推廣中心共同分析,再結合區內各領域資源,進而提出文山安全社區的七大主題:包括居家安全、道路交通安全、用藥安全、學校安全、觀光休閒安全、蓄意傷害防制及社區防災安全。「透過事故傷害鑑測,才能對症下藥解決問題。」鄢健民舉例:在道路交通安全的部分,聯繫交通大隊合作道路交通安全,針對較常發生事故的路段研究,分析事故發生原因,找出解決方法,從而降低事故傷害的發生。此外,因應文山區的觀光發展特色,在2016年也與座落轄區的台北市立動物園合作規劃「健康『熊』讚-動物園友善安全步道」。凸顯自然生態教育、消耗熱量等健康目的,沿途設置自動體外心臟除顫器(Automated External Defibrillator,AED)可供緊急利用,工作人員也完成急救教育培訓,全方面維護遊園民眾的健康安全。

文山區迄今已與日本兩個擁有國際安全社區認證的城市-松原市與豐島區締結姊妹社區,相互觀摩交流。鄢健民表示,在參訪豐島區的時候,對於他們的「區民廣場」特別興趣。「它就像是台灣的社區關懷據點,平日提供小孩與老人的日間照顧。當災害發生時,區民廣場則會轉換為避難場所。除了保障小孩與老人的居家安全外,更是防災安全上的重要空間。這是台灣需要學習的地方。」鄢健民表示。

國際交流觀摩是推動安全社區的重要任務之一。(照片來源:鄢健民)

從推動安全社區至今已邁入第十個年頭,文山區在各方面都是許多社區的模範,但鄢健民認為,關乎社區的事是永遠做不完的,仍有許多可以發想與改善的地方。文山安全社區暨健康城市促進會都會透過每年理監事會議與評鑑機會,邀請區內各鄰里間相互分享,針對安全社區計畫進行檢討與再評估。鄢健民提到,由於近幾年居家消防安全漸受關注,居民安裝住宅用火災警報器比例在台北市各區中比率較低。因此,在發現問題後,與消防大隊合作,推廣社區防災安全演練宣導,同時申請補助替民眾安裝住警器。鄢健民表示,不斷做重複的事情很無趣,所以必須透過他山之石,持續發掘並解決問題,走在傷害之前,才能真正照顧到居民安全。

社區內隨處可見的道路交通安全標語,叮嚀居民的用路安全。(照片來源:吳震威)

▸▸捐款支持▸▸